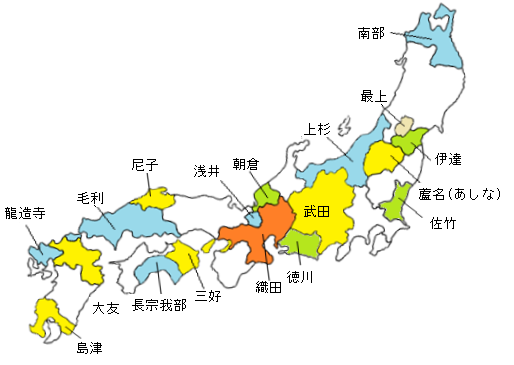

主な戦国大名 1570年頃

参考:ウィキペディア戦国大名

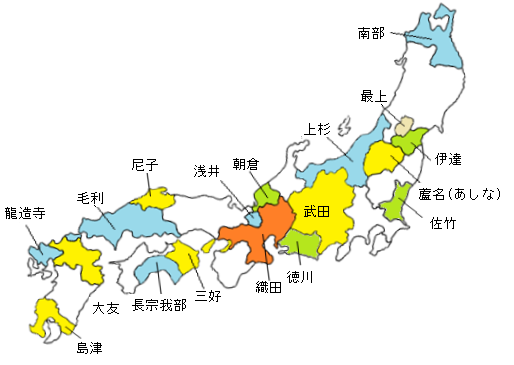

主な戦国大名 1570年頃

参考:ウィキペディア戦国大名

Ⅳ-1 戦国時代とは 応仁の乱から徳川家康が江戸幕府を開くまでの間、全国各地に戦国大名が台頭し、領土拡大のための戦闘を行なった。この時代に石塚家は日向から出水に移動した。

1.守護大名 室町幕府は、鎌倉幕府と同じに、国ごとに「守護」を配置した。「半済令(1352年)」を発布して、荘園の年貢の半分を守護が徴収することと定めた。荘園の土地そのものを半分ずつに分けて、荘園領主と守護がそれぞれの土地から年貢を徴収するという方式がとられる場合もあった。 「守護請」では、守護は平安時代の荘官のような役割を担うことになる。荘園全体から年貢を守護が徴収し、その中から荘園領主にも年貢の一部を送るという方式で、荘園侵略の有力な手段となった。守護は、次第に力を強めていき、その国を自分の領土としていき守護大名となった。 参考 荘園での税を回収するのが地頭なら「地頭請」、守護なら「守護請」と言う。「地頭請」は鎌倉時代中心で「守護請」は室町時代中心。

2.国人 領地に居住していない名目上の領主ではなく、在地に居住した惣領(家督相続予定者)を中心に独自の勢力を持つ武士は、源流は鎌倉時代の地頭職の武士で、そうした武士たちが土着し、在地領主となった。戦国時代になると、守護大名の支配が衰退した地域では、国人は城持ちの独立領主として存在し、やがて大部分の国人は戦国大名の家臣団に組み込まれていった(被官化)。守護大名を凌ぐ勢力を持った国人は戦国大名となっていった。

3.戦国大名の起源 守護大名から成長したもの。武田、今川、大友、島津氏など。 守護代が下剋上をしたもの。上杉氏、朝倉氏、織田氏など。 国人から戦国大名になったもの。毛利氏。

主な戦国大名 1570年頃

参考:ウィキペディア戦国大名

主な戦国大名 1570年頃

参考:ウィキペディア戦国大名

4.応仁の乱 足利義政(室町幕府8代将軍)は嫡子がなかったため、出家していた腹違いの弟足利義視を還俗ささせて後継者にしようとしたが、その翌年に、義政の妻日野富子が義尚を出産した。 義尚を推す山名派(西軍 三管)と義視を推す細川派(東軍 四職)に分かれ、全国の大名が京都に集結し、「応仁の乱」(1467~1477年)の始まりとなった。両軍の大将である山名宗全や細川勝元がこの世を去っても乱はなかなか収まらず、11年にも及ぶ戦いで、京都は焼け野原になった。 結果として足利義尚が9代将軍を継ぐことになったが、有力な守護大名が室町幕府の実権を握るようになっていった。幕府は形だけとなり領地も兵力もほとんど持たないまま続いたが、約100年後織田信長によって滅ぼされた。 参考 三管四職 室町幕府の官職で、管領と侍所の所司(長官)に任命される家のこと。管領が斯波・細川・畠山の三家から選ばれるので三管、侍所所司が赤松・一色・山名・京極の四家から選ばれるので四職と言った。

5.戦国時代の始まり 「応仁の乱」が勃発して以降、足利家による室町幕府の権勢の失墜は止まることをしらず、無政府状態。各地の権力者たちは近隣の国と争い始め、戦に勝利したものが領地を拡大していった。

Ⅳ-2 写真 13(戦国時代)[石塚 飯田]

写真13記載内容

①熊犬丸13 [父:祐能07] 母堂臼杵縣行宗女子 祐宗05同腹 注 この祐宗は系図に書かれていない。 ②祐条13 [父:祐和A12(祐興12)] 次郎左衛門 注 祐武B12の甥。討死(写真12に注釈あり) ③女子 [父:祐武B12] 細江母堂大貫 ④祐孝B13 出 郷 [父:祐武B12] 石塚九郎左衛門尉 玄可入道 ⑤祐兼13 郷 [父:祐武B12] 飯田讃岐守 又次郎 ⑥祐隆C13 [父:祐頼B12] 七朗兵衛尉 ⑦祐英B13 [父:祐頼B12] 六朗左衛門尉 ⑧祐有B13 [父:祐頼B12 次朗左衛門尉 ⑨祐忠C13 出 郷 [父:祐孝B13] 石塚九郎左衛門尉 ⑩祐恵13 郷 [父:祐兼13] 飯田肥前守

島津氏歴代当主~守護時代 初代 島津忠久(生年不詳~1227年) 薩摩・大隅・日向・越前などの守護。在鎌倉 2代 島津忠時(1202~1272年) 薩摩守護 3代 島津久経(1225~1284年) 薩摩守護 鎌倉から薩摩に下向 4代 島津忠宗(1251~1325年) 薩摩守護 当時出水は、和泉郡と山門院に分かれていた 5代 島津貞久(1269~1363年) 薩摩・大隅・日向守護 足利尊氏に属す 総州家 6代 島津師久(1325~1376年) 薩摩守護 7代 島津伊久(1347~1407年) 薩摩守護 奥州家 6代 島津氏久(1328~1387年) 大隅・日向・筑後守護 7代 島津元久(1363~1411年) 薩摩・大隅・日向守護 統一 8代 島津久豊(1375~1425年) 薩摩・大隅・日向守護 9代 島津忠国(1403~1470年) 薩摩・大隅・日向守護 10代 島津立久(1432~1474年) 薩摩・大隅・日向守護 応仁の乱で東軍 11代 島津忠昌(1463~1508年) 薩摩・大隅・日向守護 12代 島津忠治(1489~1515年) 薩摩・大隅・日向守護 13代 島津忠隆(1497~1519年) 薩摩・大隅・日向守護 14代 島津勝久(1503~1573年) 薩摩・大隅・日向守護 15代 島津貴久(1514~1571年) 薩摩・大隅・日向守護 争乱の薩摩を統一 16代 島津義久(1533~1611年) 薩摩・大隅・日向守護 17代 島津義弘(1535~1619年) 肥後守護代

木崎原古戦場跡 1572年木崎原で島津氏と伊東氏の最終決戦が行われた。宮崎県えびの市池島に記念碑などがある。 石塚家はこの前に日向を離れて、戦いに参加していないと考える。 木崎原古戦場跡~「記念碑」

所在地:えびの市大字池島西郷田437ほか ➡ 木崎原の戦い参照

Ⅳ-3 写真 14(戦国時代)[石塚]

写真14記載内容

①祐合14 郷 初メ和田伊予守 又次郎 [父:祐武B12] ②祐金14 史 石塚甲斐守 ③日仁14(祐種14) 郷 [父:祐武B12] 妙円寺二位阿闍利 ④祐盛B14 郷 [父:祐武B12] 越後守 孫四朗 ⑤童子 [父:祐武B12] ⑥祐武C14(祐衛14) 出 郷 [父:祐忠C13] 石塚孫次郎 後号祐衛 注 後に祐衛と改める ⑦祐英C14 [父:祐忠C13] 三朗四朗 ⑧祐房14 [父:祐盛B14] 又七郎 ⑨祐永A14 [父:祐盛B14] 弥八郎

名だたる武将の首は伊東家に送り、他はここで供養。 木崎原古戦場跡~「太刀洗川」

↑島津兵が刀を洗った川

Ⅳ-4 写真 15(戦国時代)[清武 石塚]

注 系図では祖父(祐行A12)と同じ名の祐行B15となって いるが、妙円寺石塔群系図から祐憲A15とする。 ③女子 [父:祐恩12] 山城豊列妻 ④女子 [父:祐恩12] 曽井石馬亮妻上 注 曽井は門川一族 ⑤祐亮15 [父:祐恩12] 左衛門大夫 ⑥祐和B15 [父:祐亮15] 三朗 早世三十四 ⑦祐尚15 郷 [父:祐亮15] 形部■輔 ⑧女子 [父:祐憲A15] 伊東伊予守妻上

Ⅳ-5 写真 16(戦国時代)[石塚]

写真16記載内容

①祐為D16 [父:祐武C14 石塚孫三郎 ②祐許16 [父:祐為D16] 孫四郎 ③祐有C16 出 郷 [父:祐武C14] 三郎左衛門尉 ④祐恭16 出 [父:祐有C16] 四郎兵衛 祐恭ト祐喜ト之間者釣後幾人タリ缺雖トモレ有レ 之先ズ如レ釣續畢ン 注 祐恭16と祐喜A17の間が幾人かかけているがそのまま 線を続ける。缺=欠、雖=いえども、畢=おわる

注 祐恭16の後B4用紙2/3程が紙劣化で失われている。巻紙なので一番外側の新しい部分が破損しているのは納得できる。系図に特別な記載がないので確かなことは言えないが、祐武B12の6代後の祐恭16か次の代あたりが1540年ころ日向を離れたと推測する。 系図の次の記載は石塚助右衛門尉祐喜A17で、出水麓士族軍役高帳3番(1620~1628年)に名前があるのでおよそ79年間、3代ほどが不明と推定する。軍役高帳3番には出水麓に2家、西目と長島にも石塚姓があるので、この間に分家となったのかもしれない。また、軍役高帳2番の石塚七右エ門尉は3番の助右衛門尉祐喜A17と考えられる。2番は1612~1620年である。 系図を筆写した祐類17の2代前から記載があるが、3代前が分からなかったのだろうか。筆写を隠居してから行ったならば分からなかったこともありうる。さらに祐類17の父祐玄17は猶子であることもその理由になると考える。あるいは忠実に筆写したとも言える。紙劣化で失われた部分に何代記載されていたかはスペースで判断できない。 廃仏毀釈は、鹿児島においては早くも幕末に始まり、歴史的な宝物がことごとく灰燼に帰し、現存する文化財は全国最少クラスである。各寺院に保存されていた過去帳も当然失われているので、この空白部分は調査不能と考える。 ➡「石塚家が日向を離れた時期」参照

Ⅳ-6 考察 日向から薩摩へ 門川康景から伊東本家16代義祐11(1512~1585年)のころまでは、系図に伊東氏本家の系図も併記されている。これは伊東本家の家臣として深く関わっていたのであろう。 戦国時代の戦いの歴史から系図を検討し、何時頃日向を離れたのか考察して見た。

1.武州の乱(武蔵守祐武A08の乱) 1533年 伊東祐國A07(伊東氏12代)の三男伊東祐武A08は天文2(1533)年、兄の尹祐07(伊東氏13代)の子で祐充10(伊東氏14代)が病死すると反乱を起こし、家老・福永祐炳父子ら4人を自害に追い込み都於郡城を占拠した。その後、祐武A08もまた当主家の生まれであることから、一時は国内に祐武A08の家督を認める動きも生じたが、祐充10の弟義祐11を擁立する尹祐07(伊東氏13代)の家臣荒武三省の軍勢に敗れ、自害した。この反乱の背景には、かつて福永祐炳(当主家の外祖父)が伊東祐充10の威光を以て反対勢力を大量に追放処分した「若衆の乱」があった。 家督は義祐11の弟の祐吉*(伊東氏15代)が継ぎ、義祐11は出家する。家督を継いだ祐吉*は3年後の1536年に病死してしまい、義祐11は還俗して伊東氏16代当主となる。 参考 尹祐07の正室は女子四人を生み、男子はいなかった。長男は側室(桐壺)の子の祐安C*(加賀守)であるが、これを弟祐武A08の養子にした。もう一人の側室(福永祐炳の娘)は三人の男子を生む。長男祐安C*の異母弟になる祐充10は伊東氏14代当主、さらにその弟義祐11が伊東氏16代当主、祐吉*が15代当主となった。

| 参考:▶日向の歴史秘話 祐安と義祐 (p043) |

| 引用:▶伊東祐武(Wikipedia) (p044) |

| 参考:▶伊東祐充(Wikipedia) (p045) |

2.長倉能登守の乱 1541年 「武州の乱」で伊東祐吉*(伊東氏15代)を擁立していた長倉祐氏A04の子孫の長倉祐省*(能登守 伊東家家老)は、伊東義祐11(16代)との関係は悪化しており、1541年に反乱を起こした。飫肥城の島津豊州家の島津忠広(豊州家4代)らの援軍を得て宮崎城の義祐11と一戦に及んだものの間もなく撃退され戦死した。 長倉方:長倉祐省(長嶺城)、兄長倉上総祐(穆佐城)、石塚城、田野城、日置久範(島津援軍) 伊東方:曽井城、清武城、本郷城、車坂(加江田)城 豊州家は初め帖佐を領していたが、2代目の島津忠廉の代から日向飫肥に移る。豊州家5代島津忠親(1504~1571年)のときに伊東義祐11から飫肥の地を奪われてしまう。島津忠親は都城に移り、元亀2(1571)年に同地で病死した。飫肥城を奪われたのは1568年のことで、「長倉能登守の乱」の27年後である。 参考 石塚祐武B12は伊東祐安A07(大和守 1434年没)の要請で1418年に車坂城に移っている。さらに石塚氏は1447年に村角村(宮崎県宮崎市村角町)に領地替えになっている。これは年代から判断して祐武B12の長男祐孝B13の代と考える。1541年の「長倉能登守の乱」のときどこにいたか、長倉方伊東方のどちらであったかは不明である。 門川党(10ページ)の中に村角姓があるが、系図では石塚姓のままである。この地に村角姓があったか、あるいは分家が村角姓を名乗ったかも知れない。

| 参考:「新編生目郷土史」93ページ |

| 参考:▶長倉祐省(Wikipedia) (p046)~「長倉能登守の乱」 |

| 参考:「新編生目郷土史」102ページ |

3.木崎原の戦い 1572年 伊東義祐11(伊東16代)は「木崎原の戦い」で、飯野城にいた島津義弘に大敗し、総大将祐安C*と弟の祐審*ら五人の大将は戦死。 義祐11の勢力は「木崎原の戦い」で大敗したことを契機として、次第に衰退してゆく。 翌天正5(1577)年情勢はますます悪化する。6月には櫛間城が島津忠長(都城家)によって攻め落とされた。また、土持氏が突如門川領への攻撃を開始したため、伊東氏は北からは土持、南と北西からは島津氏の侵攻を受けることになった。12月には野尻城主福永祐友B*が、島津方である高原城主上原尚近の説得を受け入れ島津方に寝返ってしまった。これが決定打となり、義祐11は佐土原城を捨てて豊後へと落ち延びた。(「伊東くずれ」と言われている) 注 福永祐友B*は後に加治木に住する。 注 櫛間城:宮崎県串間市西方 野尻城:宮崎県小林市(旧野尻町)東麓 飯野城:宮崎県えびの市飯野

| 引用:▶薩摩の伊東氏 (p047) |

| 参考:▶木崎原の戦い(Wikipedia) (p048) |

| 参考:▶伊東祐安(Wikipedia) (p049) |

| 参考:▶伊東義祐(Wikipedia) (p050) |

4.三州統一 島津貴久(15代 1514~1571年)のころは、北薩には菱刈氏や渋谷氏、大隅には肝付・伊地知・蒲生氏、日向には伊東氏が勢力を張り、島津氏の勢力範囲は薩摩国の半分程度だった。 貴久は子の義久や義弘を率いて三州統一に乗り出し、「蒲生合戦」(1557年)や「菱刈合戦」(1569年)、「木崎原の戦い」(1572年)で勝利を得、最後まで抵抗した肝付氏を降服(1574年)させた。

| 参考:▶薩摩蒲生氏 (p051) |

5.薩摩の伊東氏 かなりの数の伊東氏家臣が島津側に移動したようである。主なものは以下のようになっている。 ①1196年 島津忠久(島津家初代、鎌倉幕府御家人)の大隅国下向に随従(伊藤・伊東祐親流井尻氏) ②1465年 島津久豊(1375~1425 島津家 8代)が伊東祐安A07(9代)の娘*を妻とした時に随従。 ③1465年 島津立久(1432~1474 島津家10代)が伊東祐堯07(11代)の娘07を妻とした時に随従。 ④1512年 島津忠治(1489~1515 島津家12代)が伊東尹祐07(13代)の娘11を妻とした時に随従。 ⑤1533年「武州の乱」・「左兵衛佐の乱」の後日向を離れる。 ⑥1541年「長倉能登守の乱」の後日向を離れる。 ⑦1572年「木崎原の戦い」で島津に降伏~伊東氏崩れのとき島津の支配下になる。 『島津義久・義弘は、天正5(1577)年12月(木崎原の戦いの直後)日向伊東氏宗家一族から島津氏に降伏して薩摩入国を果たした伊東右衛門佐、伊東源四郎などに対しその厳しく難しい立場に配慮しながら、その後の日向の統治に関しては彼らの忠誠・協力の宜しきを得て、島津氏による円滑な日向統治(占領政策)に寄与せしめていた様子が窺える。 そのことは、特に木崎原合戦で戦死した大将伊東祐安C*、および生き残りの右衛門佐の兄弟を従三位義祐11(伊東氏16代)の兄弟として扱い、右衛門佐の嫡子の喜右衛門(三河守)、その弟次左衛門(金法師)、戦死した総大将加賀守祐安C*の息源四郎等に相当の要職を与えて近習させたことによってもわかるように思われる。 即ち、従三位義祐11の日向国が没落して以降の日向伊東氏を代表する存在は、島津氏に滅ぼされて皆無になったのではなく、嫡家右衛門佐(祐明B*)を頂点とした薩摩伊東氏として処遇されていたのであった。』 注 伊東右衛門佐は伊東側の資料では祐審*で戦死、薩摩側の資料では祐明B*で嫡家として島津に優遇されている。 注 島津義久は16代当主。義弘はその弟。

| 引用:▶薩摩の伊東氏 (p052) |

| 参考:▶鹿屋の伊東氏 (p053) |

| 参考:▶飫肥藩(Wikipedia) (p054) |

6.石塚家が日向を離れた時期 「木崎原の戦い」の後で日向は島津の領地となった。伊東本家は日向を離れたが、島津としては日向を治めるのに家臣は必要なので、大半は島津の配下になった。石塚家が移動したのは、「木崎原の戦い」の後ではなく「武州の乱」(1533年)または「長倉能登守の乱」(1541年)の後で日向の地から逃れざるを得なかったと推測する。「木崎原の戦い」で生き残ったとすれば離れる必要はなかったのではないか。 また、「木崎原の戦い」の伊東側の総大将の祐安C*や弟祐審*(祐明B*)、伊東氏15代当主祐吉祐安*は系図には書かれていない。このような重要人物の記載されていないのは、石塚家が日向を離れたのは「木崎原の戦い」以前であることを示唆しているように思える。

「長倉能登守の乱」の後だとすれば、祐武B12が石塚城に入城した1401年から140年ほど後である。祐恭16は祐武B12の5代後なので、祐恭16の代に日向を離れたと考える。 それまでにもかなりの数が日向から薩摩に移動しているので頼る相手もいたのであろう。薩摩は島津貴久、義久、義弘の時代である。「長倉能登守の乱」の後であれば、援軍を得ていた豊州家を頼り、飫肥から都城と移動した可能性も考えられる。 以上の考察は資料に基づくものではなく、推定である。「木崎原の戦い」の後に薩摩に移動した可能性も残る。系図に祐安C*などの記載がないのは単に戦乱のせいかも知れない。 出水石塚は、祐武B12から5代目のときに石塚家本家祐為D16から別れ庶流祐有C16となっている。石塚本家は次の代までしか記載がない。日向を離れてお互いに交流できない状況になったか、本家は子が無く途絶えたのかも知れない。